|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le monde qui nous entoure est un espace en quatre dimensions. Grâce à son système visuel, qui lui permet de recevoir l’environnement, et à son cerveau, qui lui permet de réagir aux diverses situations, l’homme s’adapte parfaitement milieu spatio-temporel. La vision stéréoscopique est la fonction visuelle qui permet le plus à l’homme d’appréhender l’espace.

Depuis longtemps des chercheurs cherchent à comprendre les mécanismes physiologiques qui gouvernent cette capacité visuelle. Depuis une quinzaine d’année, ces recherches, considérées comme réservées aux neurobiologistes et aux psychologues, ont évoluées avec l’arrivée de sciences nouvelles, telles que l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur.

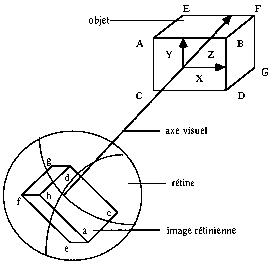

Deux composantes distinctes permettent la perception complète d’un objet : la perception de sa forme, de sa couleur, de sa texture et la perception de la distance des différents points de l’objet le long de l’axe visuel (l’axe Z). La projection optique d’un objet sur la rétine d’un œil est illustrée sur la figure 1. La perception de cet objet sur un plan X-Y perpendiculaire à l’axe visuel est peu différente de sa projection optique sur la rétine. Ainsi, la perception visuelle d’un objet plat perpendiculaire à l’axe visuel est aisée à comprendre. Ce n’est pas le cas pour l’observation d’un objet volumique qui nécessite la perception de la profondeur et l’appréciation des distances le long de l’axe visuel Z. En effet, lorsque la représentation tridimensionnelle d'un objet dans l'espace est réduite à une simple projection mono dimensionnelle, il n'est pas facile d'analyser le processus permettant la restitution même partielle de l'information perdue dans la troisième dimension.

L’homme est capable de reconstituer l’espace à

partir d’une vue monoculaire. Pour ce faire, il utilise de nombreuses

informations :

· L’accommodation (mise au point automatique de notre cristallin)

· La parallaxe monoculaire (déplacement relatif des objets)

· Les perspectives géométriques (comparaisons entre les

différents objets visibles qui font appel à une expérience

passée, à une reconnaissance de l’objet…

a)L’accommodation

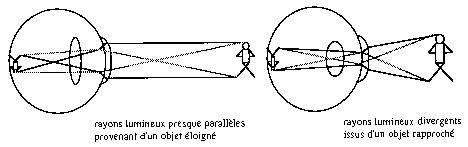

C’est le changement de forme du cristallin qui permet

de mettre au point les images sur la rétine, elle permet d’apprécier

les distances.

Les rayons lumineux réfléchis par un objet situé à

plus de 5 mètres de l’observateur sont presque parallèles

; ils doivent être légèrement déviés par le

cristallin et la cornée, afin de converger directement sur la fovéa,

où la vision est plus nette. Dans ce cas, la courbure de la cornée

est plus prononcée que dans le cas ou l’objet est à plus

de 5 mètres. Avec l’âge, l’élasticité

du cristallin diminue, il perd de son pouvoir d’accommodation et l’individu

perd cet accès au relief.

b)Parallaxe monoculaire

Elle est induite par le mouvement de l’objet et des yeux. Elle joue un rôle majeur dans la perception de la profondeur et du mouvement apparent d’un objet. A partir des différentes images successives que le cerveau analyse, il reconstitue le relief de l’objet. C’est cette capacité qui permet à l’homme de percevoir le relief, même avec un œil fermé.

c)Perspectives géométriques

En utilisant les facteurs de perspectives géométriques, on peut obtenir un certain degré de sensation de la profondeur à partir d’une image plane. Ces effets sont classés en cinq catégories :

· Superposition des contours : les contours d’un

objet éloignés peuvent être cachés par ceux d’un

objet situé plus proche de l’observateur.

· Taille de l’objet connu : souvent, on a une connaissance de certains

objets d’une scène. Ainsi, la taille d’une image sur la rétine

nous permet d’apprécier la distance à l’objet.

· Perspective linéaire : La convergence des lignes à l’infini

produit une sensation de profondeur appelée perspective linéaire.

· Ombrage : l’alternance des zones éclairées et des

zones d’ombre aide à la perception des structures et de la position

d’un objet par rapport à une source lumineuse.

· Perspective de surface : Les objets éloignés sont plus

ou moins indistincts alors que les objets proches sont nets. Ceci renforce les

sensations de profondeur.

La vision monoculaire peut nous donner une sensation de relief. Mais cette sensation

reste grossière, et pour obtenir une sensation plus précise, il

est nécessaire d’utiliser la vision binoculaire, ou stéréoscopique

En vision binoculaire, pour que le cerveau perçoive un objet tridimensionnel, il faut qu’il dispose de deux images bidimensionnelles envoyées par chacun des yeux, puis qu’il fusionne ces images pour élaborer une perception unique de l’objet observé.

Deux facteurs interviennent pour arriver à ce résultat :

· La convergence binoculaire (mouvement permettant aux

yeux de pivoter vers un objet rapproché)

· La disparité binoculaire (décalage horizontal sur les

deux images rétiniennes d’un même objet)

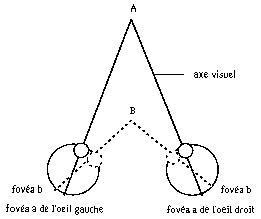

a)La convergence binoculaire

Le processus de la convergence binoculaire est représenté par la figure 3. Lorsqu’un objet se déplace en se rapprochant ou en s’éloignant, il ne peut être vu en vision binoculaire que si les deux axes visuels convergent ou divergent de façon adéquate.

Ce mouvement de convergence s’effectue par la contraction des muscles extrinsèques de l’œil. Il est accompagné d’une contraction des muscles ciliaires qui détermine l’accommodation correcte pour la distance à laquelle les axes visuels convergent. Il s’établit alors une association entre les mouvements d’accommodation et de convergence afin d‘obtenir la meilleure image possible.

b)Disparité binoculaire horizontale

La vision stéréoscopique peut-être définie

comme la possibilité de percevoir les distances relatives des objets

sur la base de l’information visuelle provenant de la disparité

binoculaire.

Le fait que l’on puisse obtenir la sensation de relief à partir

de la disparité binoculaire sans que les facteurs monoculaires interviennent

est démontré par les stéréogrammes aléatoires.

Les deux images d’un stéréogramme sont identiques à

une légère différence de positions horizontales prés.

Cette différence, appelée disparité binoculaire, imite

celle qui existe entre les vues d’une scène réellement tridimensionnelle

reçues par nos deux yeux. Ce phénomène donne, lorsque l’on

observe un stéréogramme, l’impression du relief. La disparité

binoculaire est donc est donc le décalage horizontal entre les deux images

rétiniennes d’un même objet.

La vision du relief est un phénomène complexe

qui prend en compte de nombreux facteurs. Les associations entre ces divers

facteurs permettent à l’homme d’avoir une appréciation

relativement précise de l’univers spatial qui l’entoure.

Mais cette faculté à percevoir le relief n’est pas infaillible,

et nous allons à présent en étudier les limites.